僕は多動な利用者様を追いかける

突然ですが皆さん、「休憩中」ってどのように過ごされていますか?

休憩中の同僚との雑談?

喫煙者はタバコで一服しますね。がっつり寝て休憩後の業務に備えている方もいるでしょう。

ちなみに自分はオタクなのでお昼の休憩中は延々とスマホゲームをいじりながら過ごしています。

ここ数年はアイドル育成ゲームのシリーズにハマっており、

特にアプリゲームの学園でアイドルを育成するゲームに執心しておりまして、家はグッズであふれかえる始末…

僕の担当利用者様は多動な傾向で休憩が苦手?

さて、本題に入りましょう。

僕の担当させて頂いている利用者様の中に、重度の知的障害で自閉症の利用者様がいらっしゃいます。

また、その方は多動の傾向のある方で

突発的や衝動的に席を離れてしまったり、活動を行っている部屋から出て行ってしまったりする行動が多く見られました。

特に、「課題スケジュール」と「散歩スケジュール」の間の「休憩」の時間帯が苦手な様子でなかなか座って過ごすことが難しい状況。

この「休憩」の時間帯、どうすれば落ち着いて過ごすことができるのでしょうか?

・タイムタイマーを使用して見通しを持ってもらう?

・感覚物品を用意してみる?

・仕切りを立てて、個室感を出してみる?

・マットを用意して寝て過ごすことが出来るようにする?

全て試してみましたがいまいち上手く行きません。

しかし、行動観察を行って行く中で、1つ気付くことがありました。

「課題中は他の場面と比べると比較的、課題に取り組むことができているぞ?」

つまりこの方。一定時間その場でとどまって過ごすことが出来ないわけではないのです。

じゃあ、何がち違うのでしょうか?

「課題中」は自立課題に取り組みながら過ごしているのに対して、

「休憩」の間はただ座って過ごしてもらっている。

成程、この方にとって、”ここ”にただ座っている間、

何をしながら過ごしていいのか分からないのかもしれない。

結果的に

本人にとって興味関心の高い、トイレに向かって行くことや玄関方面に向かって行くことに気を取られてしまっているのでは?

早速構造化!

さて、構造化を行うわけですが、休憩時間を落ち着いて過ごすための構造化は先ほど何個か試して失敗しています。

そこで、本人に休憩時間伝える「見せ方」ではなく、この利用者様の特性を活かした休憩時間の「過ごし方」を考えました。

「内容を理解しており、本人の取り組みやすいものであれば、ある程度の量をこなすことができる」

この方のこの強みを活かし、休憩中に余暇課題を提供。

余暇課題の内容は自立課題中に取り組んでいる課題の中で比較的本人が得意そうなものを選んで量を増やして提供。

すると、これが大当たり!

この余暇課題に取り組んでいる間は比較的落ち着いて座りながら過ごすことができるようになりました。

利用者様の特性に合わせた構造化

さて、他にこの利用者様の特性に合わせた構造化ができないものか?

この利用者様の大きな特徴はやはり「多動な傾向」がある事。

「多動な傾向」⇒つまり本人は動きたい

本人が動きたいのであれば、動いてもらうことにしよう!

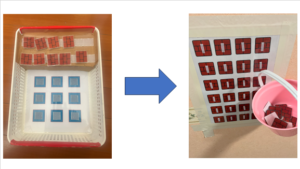

つまり、課題や余暇課題を行う度に移動して場所を変更。本人が動きながら活動に参加できる環境を作ってみました。

課題を行う⇒少し移動して余暇課題を提供する⇒また少し移動して感覚物品を使用してもらう。

このような環境設定を行うことで本人が動きながら活動に参加できるようになりました。

残った問題

廊下が気になって出て行ってしまう…..

なら、廊下に移動して課題を行えるようにすればいいんでない?

そうすることで本人が廊下に行くことが”正しい行動”になる+定期的に廊下に出て行くことで、少しでも本人の中の廊下に行きたい欲求の溜飲が下がってくれれば!

これは一石二鳥の構造化!

さっそく着手しますが、ここに関してもこの方の

「内容を理解しており、本人の取り組みやすいものであれば、ある程度の量をこなすことができる」

をしっかりと利用。自立課題の中からピックアップして廊下に2か所設置しました。

取り組んでもらった結果、何の問題もなく行うことができました。

ここでこの利用者様の全体の活動を整理してみましょう。

・自立課題を行う時間

・余暇課題を行う時間

・廊下での課題を行う時間

・廊下での課題を行う時間2

・余暇物品で過ごす時間

上記の時間帯において、比較的離席等の突発的な行動も以前より少なく活動に参加出来ています。

こんなにも多くの時間を適切な行動をとりながら過ごすことができるようになりました。

最後に

いかがでしたでしょうか?

今回は多動の傾向のある利用者様にフォーカスして行った構造化について紹介させて頂きました。

利用者様それぞれで違う特性に合わせた構造化を行うことで利用者様にも理解しやすく、行いやすい取り組みが行えることが改めて分かりました。

それには職員の”ひらめき”もさることながら日々の行動観察や利用者様への理解が必要不可欠です。

これからも各利用者様の特性や学習スタイルにあった”個別”の構造化ができる様、日々研鑽していきたいと思います!